Lo scrittore e sceneggiatore: «Fino a 15 anni non sono stato protesizzato nonostante fosse evidente cosa avessi: i miei genitori hanno fatto fatica ad ammetterlo»

di Sara D’Ascenzo

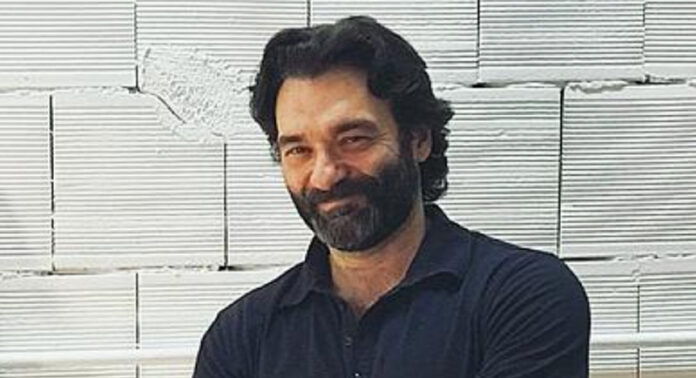

Tre donne legate dal sangue, ma anche da un’assenza. Rosa, Laura e Francesca, nonna, figlia e nipote sono sorde. E nella loro sordità risiede un legame viscerale che attraversa il libro Il silenzio del mondo di Tommaso Avati, figlio del regista Pupi, scrittore, sceneggiatore e docente.

Avati, come nasce questa storia?

«Io sono sordo dalla nascita. Adesso sento abbastanza bene grazie all’aiuto di queste modernissime protesi acustiche. Negli ultimi anni sono riuscito a cavarmela, ma sono nato con una profonda perdita uditiva che mi ha condizionato tutta la vita».

Le sue tre donne abbracciano un lungo periodo della nostra Storia.

«Originariamente volevo raccontare la storia di una ragazza sorda dei giorni nostri, che decideva di operarsi e riacquistare l’udito una volta che scopriva di essere incinta. Scrivendolo, mi sono reso conto di quanto fosse più importante il passato, per provare a raccontare come è cambiato il comportamento sociale e anche il comportamento nelle famiglie. Soprattutto mi interessava la dinamica madre e figlia».

Non è un rapporto facile.

«La sordità è la metafora del non capire. Forse le difficoltà maggiori avvengono tra madre e figlia che usano lo stesso codice ma non si capiscono».

Ha avuto anche lei questi problemi?

«Io sono l’unico sordo in famiglia, tanto che ci hanno messo un bel po’ a capire cosa avessi. Il “bello” di questa diversità, di questo handicap, è che non si riconosce subito. I bambini quando nascono e non sentono, non possono rispondere agli stimoli esterni. Inizialmente i bambini sordi erano scambiati per deficienti e ritardati mentali. Non potendo sviluppare il linguaggio si pensava non potessero pensare. Nel mio caso fino a 15 anni non sono stato protesizzato nonostante fosse evidente cosa avessi: i miei genitori hanno fatto molta fatica ad ammetterlo».

Ma fino a 15 anni come ha fatto?

«Ho faticato, stavo sempre in primo banco, leggevo le labbra. È stata dura. Non solo per la scuola, ma anche per i rapporti umani, le amicizie, le prime fidanzatine: immagini le diverse gaffe che posso aver fatto per rimorchiare le prime ragazze…».

Nel libro ha molta importanza la lingua dei segni. Lei la usa?

«Io non la parlo e l’ho dovuta studiare per il libro. È un omaggio a questo universo pazzesco: più studiavo e più mi rendevo conto di quanto ingiusto fosse il posto che ci danno nel mondo. I sordi sono più diversi degli altri diversi. Non c’è un bel personaggio sordo nel cinema a parte Figli di un Dio minore, non c’è nei fumetti, nell’arte, non c’è un supereroe sordo».

Gli uomini escono male da questo romanzo.

«Se vedo anche gli altri miei romanzi, in realtà, i maschi ne escono sempre con le ossa un po’ rotte. Ci sono però dei personaggi che sembra si salvino: forse quelli feriti, che conoscono il dolore, trovano lo spazio per essere umani».

Lei ha lavorato diverse volte con suo papà. Com’è stato?

«Molto faticoso. Lavorando con lui ho visto i miei sorci verdi, è stato faticosissimo e lo sconsiglio a tutti. Non di lavorare con Pupi Avati, ma col proprio genitore. So che mi mancherà quando non avremo più questa possibilità, il più tardi possibile ovviamente… Mi ha trasmesso moltissimo e continuo, nelle classi di sceneggiatura, a citare le cose che mi ha insegnato più di quanto non vorrei: sono consapevole del debito di riconoscenza che suo malgrado ho nei suoi confronti».

Il suo rapporto con Bologna?

«Avevo tre anni quando sono andato a Roma. Ogni volta che ci torno però mi trovo molto bene: è una città di provincia della giusta misura. Non posso dire di conoscere i bolognesi, anche se il mio primo amore è stato una ragazza bolognese».

Suo padre ha appena finito un film su Dante che uscirà a settembre e ha dichiarato che è la sua passione da anni. Quando andava a scuola poteva dire che non le piaceva o era “vietato”?

«Quando eravamo bambini non era così “dantecentrico”, era più prosaico».