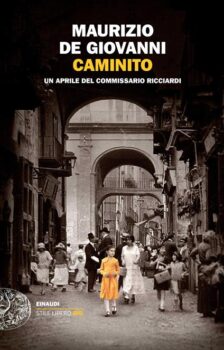

L’arrivo in libreria dell’ultimo romanzo di Maurizio De Giovanni, “Caminito”, parrebbe essere stato dettato, più che dall’inventiva artistica del suo autore, da una precisa scelta di marketing editoriale. A gran voce, infatti, ed in numero crescente, gli affezionati lettori dello scrittore, in particolare i fan più accesi del commissario Ricciardi, quello che è forse il personaggio meglio conosciuto dello scrittore napoletano, pressavano e ne reclamavano il ritorno.

Forse a torto, in quanto l’ultimo romanzo della serie immediatamente prima di questo, “Il pianto dell’alba”, sembrava aver ragionevolmente esaurito tutto quanto si potesse delineare, con la toccante creatività con cui fin dall’inizio del suo apparire De Giovanni ha caratterizzato il suo personaggio forse meglio riuscito, a proposito della sofferta epopea umana, sentimentale e professionale dell’insolito protagonista dei romanzi a cui deve l’alba del suo successo. Appariva quindi pressoché obbligata una scelta volta principalmente a non scontentare lo zoccolo duro degli affezionati lettori, d’altra parte il “ritorno” di un fortunato personaggio a furor di popolo non è un evento inconsueto nell’editoria.

Accadde finanche a sir Arthur Conan Doyle, costretto a resuscitare il suo Sherlock Holmes, il decano degli investigatori di carta, fatto imprudentemente sparire e riportato in vita da una vera e propria sommossa popolare della moltitudine dei fedeli lettori, ai quali la bella pensata dell’autore era sembrata invece, più che il termine di una seguita serie di gialli, un autentico delitto di lesa maestà, un assassinio reale, quasi un’offesa personale. Sembrava quindi giocoforza la pubblicazione forzata di una nuova storia avente a protagonista il commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi, titolare della squadra omicidi in servizio presso la Regia Questura di Napoli durante il ventennio della dittatura fascista. Niente di tutto questo: “Caminito” non è un ritorno, nemmeno un’operazione commerciale di fidelizzazione del lettore, Maurizio De Giovanni non si presta a questo tipo di operazioni, e francamente neanche gli serve o necessita di rinverdire la sua fama e la sua notorietà. Tutt’altro; questo romanzo nasce esclusivamente da una precisa volontà dell’autore, dal suo bisogno di dover dire ancora tanto a proposito di Ricciardi e dei comprimari delle sue storie, perché sono essi stessi che oramai animati da vita propria gli parlano, gli raccontano, gli chiedono con impellenza di riportare quanto da loro vissuto e che continuano a vivere nei loro tempi, nella loro epoca. Per fortuna nostra, di noi lettori che seguiamo con trepidazione questi racconti.

“Caminito” non è un ritorno, è una conferma: una felice riprova di una delle più belle penne dell’attuale panorama di autori italiani. De Giovanni ribadisce, e con forza, semmai ce ne fosse ancora bisogno dopo un ventennio dei suoi fortunati lavori, la bontà e l’efficacia della sua scrittura, la passione e l’entusiasmo che trasfonde nei suoi scritti, la voglia di ascoltare e riportare ai lettori, con empatia e partecipazione, tutto quanto il suo cuore riceve. Maurizio De Giovanni ci offre un lavoro nuovo ed originale, con un protagonista antico e sempre uguale, ma cresciuto, maturato, con le stesse sfaccettature ma con gli angoli arrotondati come accade a chiunque dopo anni, rivisto dopo un lustro, nel corso della propria evoluzione. Lo scrittore si distingue ancora una volta per originalità, spontaneità, e genuinità del suo scrivere. Poiché è persona attenta, umile, diligente e interessata, capta e intercetta, con intensità e intelligenza, con l’anima e con il cuore, la sua città, Napoli, nella sua interezza, nel bene e nel male, le sue atmosfere, il suo clima, le sue suggestioni; e poi i suoi abitanti, i suoi concittadini, i mille modi di essere e di esistere di una moltitudine di tipi e caratteri diversissimi, ognuno a sé stante, tutti insieme appassionatamente a recitare il loro ruolo unico e specifico sul grande palcoscenico dell’esistenza umana, in uno scenario, Napoli appunto, altrettanto unico. Maurizio de Giovanni non scrive, riporta; non inventa, riferisce; non racconta, espone. Il segreto dell’autore non è la felice inventiva del “fatto” che contraddistingue il suo personaggio più famoso, è piuttosto che egli stesso è persona estremamente sensibile, ricca di umanità, sente in maniera tangibile le umane emozioni, le condivide, è con quelle solidale, potremmo dire che è in qualche modo pervaso da un “fatto” analogo a quello di Ricciardi.

Sia il commissario che il suo creatore sono tra di loro in simbiosi, uno è l’alter ego dell’altro, accomunati non a caso dall’identica evidenza: la straordinaria, profonda, incisiva sensibilità, ricettività, disponibilità a “sentire” il “fatto” dell’esistenza, nel bene e nel male. Allora per Ricciardi, che vive in un’epoca cupa, grigia, ingiusta, talora disumana, il “fatto” consiste nel vedere i lati oscuri della vita, che per il mestiere che svolge, risultano essere gli ultimi istanti di vita, le ultime parole pronunciate dalle vittime per violenza omicida, o anche dalle vittime di fame, ingiustizia, sfruttamento, incidenti, disumana cattiveria, e tutto quanto può produrre la disumanità in sé stessa, l’egoismo, la miseria morale, l’indifferenza, che sono altre forme di violenza non meno gravi di atti compiuti da mano assassine. Sono fatti che neanche gli risultano utili ai fini delle sue indagini. Questo però non lo esime dal provare con rara intensità anche sentimenti di ben altra valenza, a corrispondere l’amore con la sua Enrica con pagine di rara letizia, delicatezza, poesia e rapimento estatico.

Anche l’amore, si sa, può far male, perciò Ricciardi soffre: si strugge per la perdita della sua amata; si angoscia per la dittatura fascista oramai dilagante in progetti ancora più folli; per il crescente liberticidio, per la minaccia che incombe sui suoi più cari amici, come il dottor Modo, contrari e resistenti al regime; si rattrista per le traversie dei suoi sottoposti come il brigadiere Maione, a cui si vuole sottrarre l’amatissima figliola adottiva; si indigna per le leggi razziali, risente per le preoccupazioni dei suoi congiunti acquisiti di etnia ebraica; in particolare si tormenta per la sua unica figliola, Marta, a cui vorrebbe fosse risparmiata la sua stessa estrema sensibilità, e non provare le sue stesse pene. Ogni scrittore riversa parte di sé nelle proprie creature, è inevitabile; Maurizio de Giovanni risente anche lui di un “fatto”; per fortuna sua vive in tempi ben diversi, in democrazia, con più luce e meno ombre, e soprattutto è figlio della sua città, la città più solare, con più calore fisico e umano per unanime definizione. Allora De Giovanni non vede gli ultimi istanti delle vittime di cattiva morte, come Ricciardi, e però, da persona ricettiva qual è, “sente” benissimo i momenti di cattiva vita di quanti lo circondano, e continuamente gli parlano, gli dicono, gli riferiscono, sa i fatti buoni e cattivi della sua città, e di quelli scrive, quasi sotto dettatura. Li trasmuta in altri tempi, in epoca diversa, inventa cose e persone con la sua inventiva letteraria, ma in definitiva ci parla essenzialmente di sé, della sua città, soprattutto rivela la sua umanità, la sua apertura mentale, la finezza d’animo, la sensibilità del suo cuore. Autore e suo personaggio sono in simbiosi, e complementari; uno prende a pretesto l’altro per parlare di amici e di storture, di figli e di famiglia, di verità celate e menzogne rivelate, e ambedue, in particolare, ciascuno a suo modo discettano sulla massima espressione dell’umanità: l’Amore. Maurizio De Giovanni scriverà di gialli, di delitti, di investigazioni, ma sempre nei suoi libri è presente l’Amore, quello con la maiuscola. Non necessariamente per la donna amata: certo, nei libri di Ricciardi si avverte sempre e comunque l’ombra di Livia, e di Enrica, di Bianca, e poi anche per la fedele governante Tata Rosa e poi Nelide, ma non mancano gli amori di pari genere, vissuti nella paura ma mai privi di finezza e rispetto, finanche dai gerarchi del regime.

Soprattutto, l’Amore per la famiglia, e per i figli. Le pagine con Marta sono quelle più tenere, delicate, premurose, intense, righe dolcissime che fanno intenerire il cuore di chiunque possa solo immaginare la propria paternità. I lettori già dal penultimo episodio anelano sapere se Marta è coinvolta come Ricciardi dal “fatto”; non è importante saperlo, qui e ora basti precisare che la deliziosa bambina è come la sua mamma, un’anima semplice e buona, che “sente”, “recepisce”, “intende”. “comunica” con il cuore, è quel tipo di creatura angelica che rende la vista ai ciechi, la parola ai muti, il suono ai sordi, e la speranza e la gioia nel cuore di chi vive in tempi e modi poco felici. “A cosa serve allora, tutto questo mare”, un oceano di sentimenti, di emozioni e di empatia, viene da chiedersi, a cosa serve parlare d’amore, allora, nel ventennio fascista, e oggi ai nostri giorni, in tempi simili, con pari venti di guerra che spirano? Serve, è l’Amore che ci fa vivere, sempre. I tempi in cui agisce Ricciardi sono tali che l’amore è spesso pericoloso, e la vita come la si vorrebbe condurre è connotata da caratteri difficili, tanto pesanti che spesso un barlume di gioia può darla anche una semplice nespola con il suo dolce gusto, e le vicende più comuni, le aspirazioni più banali spesso deviano su cammini drammatici. Ma la vita è una danza, è un tango, d’improvviso si rivela un incanto, le nubi si dissolvono e un vicolo, un piccolo cammino, un Caminito, indica un nuovo orizzonte. Si usa dire che è dalle crepe che entra la luce. Ecco, è lo stesso per un vicolo, un caminito, un piccolo sentiero, “nù vicariello” come si dice a Napoli.

Tutto questo mare serve, il tango, per dire, nasce in Argentina, ma si può danzare anche a Napoli, tutto questo mare serve, non a separare i continenti, ad unirli. È un “fatto”.

di Bruno Izzo

Fondato nel 2002 Roma

Fondato nel 2002 Roma